Préserver la biodiversité pour limiter les pandémies ?

- 4 févr. 2021

- 5 min de lecture

« Voir un lien entre la pollution de l'air, la biodiversité et la covid-19 relève du surréalisme, pas de la science ! » affirmait Luc Ferry en mars 2020. Mais, depuis les années 2000, des centaines de scientifiques alarment : les activités humaines, en précipitant l'effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d'une "épidémie de pandémies ".

La perte de biodiversité et la déforestation aux origines de la pandémie

C'est ce que montre l’essai de Marie Monique Robin, mobilisant de nombreux travaux et des entretiens avec soixante-deux chercheurs du monde entier. Son ouvrage permet de remonter aux causes de la pandémie. Pour elle, la destruction des écosystèmes par la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé humaine et planétaire.

Cette destruction engendre des "zoonoses". Ce sont des maladies et infections transmises par des animaux aux humains : d'Ébola à la covid-19, elles se multiplient aujourd’hui.

La déforestation et la perte de biodiversité créent un climat propice au développement de pandémies. Ce sont souvent les mammifères sauvages tels que les chauves souris, les rongeurs et les primates qui portent et véhiculent beaucoup d’agents pathogènes et de virus. La déforestation et la perte de biodiversité entraînent la fuite de ces espèces qui, sur leur passage, contaminent d’autres espaces et espèces. Mais, pour contaminer les humains, le virus a besoin d’espèces transitives ayant un génome plus proche de celui de l’Homme. Ces espèces transitives qui reçoivent le virus des animaux sauvages et contaminent les humains sont souvent les animaux domestiques. La meilleure entrée pour humaniser un agent pathogène d’origine exotique est le cochon car celui-ci a plus de 95 % de gènes en commun avec l’Homme. La mutation du virus qui arrive à contaminer le cochon lui donne ensuite la capacité de contaminer les Hommes.

Ces mécanismes ont été identifiés pour plusieurs pandémies. Le sida comme Ebola, par exemple furent la conséquence de la transmission virale entre singes et Hommes. Le virus Nipah, transmis par les chauves-souris frugivores, apparu en 1999 en Asie du Sud, et le virus Zika transmis par les moustiques sont aussi des virus transitant par les animaux. Les études sur H5N1 faites en 2005 ont aussi montré que ce virus a probablement émergé dans un élevage industriel en Asie. Ces virus sont « zoonotiques », ils se transmettent de l’animal à l’être humain. [Voir l'article Perspectives historiques autour du Covid-19 : quelles connaissances des zoonoses et quelles actions ?].

En ce qui concerne la covid-19, elle vient de Wuhan, une région propice au développement du virus car très vulnérable au développement d’agents pathogènes. En effet c’est une région déforestée et d’élevage intensif de porcs. Il est probable que le SARS-CoV-2 venant des chauves-souris ait transité par les porcs puis contaminé les humains. Une autre hypothèse est que le développement de ce virus soit lié à la multiplication de laboratoires de séquençage des pathogènes. Dans tous les cas, le développement des pandémies reste lié à la biodiversité.

L’augmentation des maladies chroniques appelées « maladies de civilisation » par Marie Monique Robin est également liée aux activités humaines. La déforestation, l’agriculture intensive, l’élevage industriel et la multiplication des transports internationaux sont autant de facteurs de vulnérabilité qui favorisent le développement de virus et maladies émergentes.

Un aveuglement scientifique et politique

Le rapport que les Hommes entretiennent à la science et à la nature en est pour beaucoup dans la détermination des causes du développement de la pandémie. En effet, avec la fin de la peste et le développement de la croyance du triomphalisme, on a longtemps pensé que la science permettrait de vaincre les pandémies et que le monde serait débarrassé des virus. Cette croyance s’accompagne d’une vision occidentalo-centrée car de nombreuses maladies infectieuses ont continué à fragiliser les pays du Sud.

Peu sont les politiques qui choisissent l’angle de la biodiversité pour expliquer la pandémie car cela engendrerait des conséquences sur nos modes de vie. Des mesures efficaces, comme la restriction des déplacements, des importations de produits contribuant à la déforestation, et la taxation de la consommation de viande, pourraient préserver la biodiversité, la santé et le climat car ce sont les mêmes causes qui mènent à ces dégradations.

Quelles solutions pour plus de résilience face aux pandémies ?

Se tourner vers la science. Les techniques de séquençage pathogène et le séquençage haut débit permettent l’identification précise de l’agent infectieux. Ces techniques étaient jusque-là réservées aux virus touchant des populations humaines. La généralisation du séquençage des agents pathogènes permet de prévoir et prévenir des contaminations de potentiels virus futurs. Cette volonté d’être plus résilient en séquençant dès à présent les potentiels virus futurs et cette confiance accordée à la science pour résoudre les problèmes liés au développement des pandémies gomment la responsabilité humaine et la transfèrent aux pathogènes. Par ailleurs, l’extermination des agents pathogènes comme les chauves souris sans se soucier des services écosystémiques qu’elles rendent à l’Homme n’est pas une solution. Les massacres de canards et de volailles pour limiter le risque de contamination de la grippe aviaire sont les illustrations de cette tendance que nous avons à aller contre le vivant.

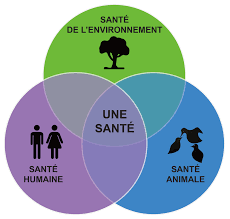

Préserver la biodiversité et l'approche One Health. La monoculture est l’ennemi de la résilience. En effet, quelle soit animale ou végétale, la monoculture est le signe d’une grande vulnérabilité car quand l’élevage est menacé par un virus, celui-ci se propage très rapidement. La présence d'une seule espèce simplifie la transmission. La préservation de la biodiversité par l’arrêt de la déforestation est le seul antidote qui permette de limiter les pandémies car elle évite la destruction d’habitats naturels et les migrations d’animaux sauvages. De plus la présence de biodiversité renforce la défense immunitaire des Hommes qui sont plus exposés aux agents pathogènes. En effet, dans les petits villages d'Afrique il y a très peu de contaminés de la covid-19 alors que dans les grandes villes on compte beaucoup plus de contaminés car les citadins sont moins au contact de pathogènes et sont donc moins immunisés. De plus une gestion de crise par la prévention des risques (en intégrant les coûts économiques des pandémies dans la consommation, la production, les aménagements...) est estimé cent fois moins coûteuse par les scientifiques que la gestion par les vaccins. L'approche One Health par exemple, se fonde sur les interconnexions entre la santé des personnes, des animaux, des plantes et l’environnement. Cette approche considère que ces trois santés n'en forment qu'une.

La preparedness est un cadre de pensée qui étend la responsabilité des pouvoirs publics à la gestion de l’incertitude. Dans ce cadre, le futur assimilé à une incertitude radicale, devient un objet de gouvernance et incite à la mise en place de mécanismes de résilience au sein des sociétés. Pour illustrer ce paradigme, l’OMS caractérise de maladie X une maladie qu’on ne connaît pas encore aujourd’hui mais qui pourrait arriver. Néanmoins cette idée selon laquelle on pourrait préparer les populations à un désastre permet-elle d’améliorer la résilience des sociétés ou nourrit-elle les rêves de contrôler le vivant ?

Érosion de la biodiversité et pandémies : le pire est-il à venir ?

Scénario prospectif

Si rien n'est fait pour préserver la biodiversité, d'autres pandémies, pires encore, suivront. Les scientifiques évaluent la présence de plus de 850 000 virus inconnus dans la nature qui pourraient infecter l’Homme. Ainsi, plutôt que la course aux vaccins ou le confinement chronique de la population, le seul antidote est la préservation de la biodiversité, impliquant d'en finir avec l'emprise de l'économie sur les écosystèmes. Au delà de l’érosion de la biodiversité, avec le dérèglement climatique, si aucune mesure environnementale n'est mise en place pour lutter contre le changement climatique, le risque infectieux va aussi augmenter. En effet, d’ici 2050 et avec le réchauffement climatique, les moustiques et maladies pourraient remonter vers le Nord.

Il faut donc changer d’approche dans notre appréhension de la pandémie et sa gestion en commençant par diminuer la vulnérabilité environnementale des territoires par une préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Car, d'après des experts de l’IPBES, « Une seule espèce est responsable de la pandémie de Covid-19 : la nôtre ».

Alice MAMET

Merci Alice pour cet article très intéressant, qui nous ouvre les yeux sur notre responsabilité en tant qu'humains dans l'émergence des épidémies.

Je souhaitais simplement rajouter une piste de réflexion à ton développement, qu'il me semble important d'évoquer. La destruction des écosystèmes par l'Homme n'engendre pas seulement une diffusion accélérée des agents pathogènes, dans l'espace et entre les espèces. Elle entraîne également ce que j'appellerais une "perte de chance" pour les sociétés humaines. En effet, depuis toujours, la biodiversité faunistique et floristique constitue une source quasi-inépuisable de connaissances pour l'Homme, dont nous nous inspirons notamment pour développer remèdes et traitements médicaux. Ainsi, on estime que 70% de la pharmacopée moderne est issue du monde végétal.

Détruire la biodiversité, c'est donc…